中山大学物理与天文学院2025年天文学全国大学生暑期学校活动通知

为促进与国内高等院校大学生的交流,“中山大学物理与天文学院2025年天文学全国大学生暑期学校活动”定于2025年7月2日至7月4日举办。本次暑期学校将通过专题讲座、实地参观、师生交流等多种形式,旨在帮助对天文学感兴趣的学员提供感受研究生学习、生活的机会,从而进一步明确未来学科研究方向。欢迎有参加意向的同学报名参加。现将本次暑期学校有关事项通知如下:

一、活动详情

活动时间:2025年7月2日至7月4日(7月2日为报到日)

● 招收名额:20人

● 活动形式:知名学者讲座、研究生导师与营员交流会、实验室参观、学员展示

● 报到地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇唐淇路437号丽枫酒店

● 活动地点:中山大学珠海校区

二、参与报名

(一)申请资格

1. 拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德良好,学风端正,身心健康;

2. 全国各高等院校本科三年级在校生(2026年夏季应届毕业生);

3. 学习成绩优异,具有良好的英语表达和应用能力;

4. 对天文学有浓厚兴趣,有较强的创新意识、创新能力和专业能力,有从事学术研究工作的强烈意愿;

5. 本科学科专业背景为物理学、天文学及相关专业(学科代码为07/08开头)。

(二)申请材料

1. 2025年中山大学物理与天文学院天文学大学生暑期学校申请表(附件1),须加盖本科院系公章或教务章;

2. 证明学习成绩及排名的成绩单原件或有教务部门盖章的复印件;

3. 学生证(将个人信息页和注册信息页复印在一张A4纸上)及身份证复印件(将正反面复印在一张A4纸上);

4. 全国大学英语四、六级考试成绩单复印件或TOEFL成绩、GRE/GMAT成绩等体现自身英语水平的证明材料复印件;

5. 获奖证书复印件1份(限填5项);

6. 体现自身学术水平的代表性学术论文(其中已发表论文提供期刊目录、论文首页,未正式发表论文提供单页摘要)、出版物或原创性工作成果材料的复印件(自愿提供);

7. 其他能够证明自身学术能力的材料。

(三)报名流程

步骤1:网上报名

申请人应在2025年6月16日9:00前于中山大学研究生暑期学校报名平台(https://enroll.sysu.edu.cn)中山大学物理与天文学院2025年天文学全国大学生暑期学校进行报名并提交材料,逾期不予受理。

步骤2:提交电子版材料

申请材料:请于6月16日(含)前扫描以下证件,并制成一个PDF文件(文件命名为:姓名-毕业学校-手机号码-暑期学校),材料顺序依次是申请表、成绩单、专业排名证明、身份证、学生证、英语水平证明材料、获奖证明、科研成果(如学术论文首页)、推荐信等,请务必确认材料信息无误后再提交,每个人上传到报名系统中,并且只允许发送一次。

三、资格审定

(一)暑期学校资格审核与由物理与天文学院暑期学校组委会负责。最终录取名单将于6月中旬在中山大学物理与天文学院网站(http://spa.sysu.edu.cn)上公布;未录取者,不再另行通知。

(二)经审核入选暑期学校的同学请按照日程安排的要求,按时参会。如因特殊情况不能参加本次暑期学校,请于6月25日前告知我院。

四、其他说明

(一)申请人必须确保提供的信息和材料真实、准确,若发现有弄虚作假行为,一经查实,取消申请资格。

(二)学员须全程参加活动,无故缺席将取消学员参加暑期学校资格。

(三)本次暑期学校不收取任何费用。我院将为学员提供暑期学校期间的食宿费用(活动期间两人合住,珠海本地学校的学生不提供住宿)。往返路费需自理。

(四)本次暑期学校仅面向研究兴趣为天文学的本科生,请研究兴趣为物理学的同学通过物理学暑期学校通知(https://spa.sysu.edu.cn/zh-hans/collegenews/notice)了解详情。对两个学科均感兴趣的同学,请分别进行报名。

(五)本次暑期学校最终解释权归中山大学物理与天文学院所有。

五、咨询方式

联系人:肖老师

邮 箱:xiaoxy67@mail.sysu.edu.cn

咨询电话:18807268965

地 址:广东省珠海市香洲区中山大学珠海校区瀚林3号B425办公室

邮 编:519082

学院概况

中山大学物理与天文学院成立于2015年,按照珠海校区重点发展“深海、深空、深地、深蓝”四大学科群的布局,制定了“123”中长期发展规划,即引领“深空”1个学科群,支撑物理学和天文学2个一级学科,重点发展以理论物理为支撑的引力物理、天体物理、量子物理 3 个研究方向。

学院坚持以学生成长为中心,以“培养未来科学家”为目标,面向国家重大战略需求,依托“天琴计划”、“中国空间站工程巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心”和“广东省量子精密测量与传感重点实验室”等科研平台,培养具有爱国情怀与坚定理想信念、扎实学识与宽广学术视野、创新思维与深厚科学素养的物理学和天文学拔尖人才,为国家重大战略领域输送后备人才。

1927年,曾任中山大学校长的著名天文学家张云(里昂大学博士)在中山大学创办了中国高校的第一个现代天文学科,并于1929年在广州越秀山修建了中国人自主建设的第一个现代天文台暨国内首个高校天文台——中山大学天文台。1947年,天文系从数学天文系中独立成系。中山大学天文学科培养了叶述武、邹仪新、叶叔华、席宗泽、万籁、洪斯溢、章振大等著名天文学家。1952年国内高校院系调整,中山大学天文学系与天文台整体迁至南京大学,时任中山大学天文系主任赵却民教授担任南京大学天文系首任系主任。

天文系介绍

2013年12月28日中山大学成立天文与空间科学研究院,复办了中山大学的天文学科。2015年9月16日,在珠海校区成立物理与天文学院,天文与空间科学研究院成为学院的重要组成部分。2018年3月中山大学复办天文学本科专业,同年4月设立天文学一级学科硕士学位授权点。2018年6月中山大学正式批准复办天文系,并于2019年12月7日举行了揭牌仪式。2020年7月,获批天文学一级学科博士学位授权点,形成了“本硕博”贯通培养体系。2021年入选“双万计划”省级一流专业,2024年7月入选广东省基础学科拔尖人才培养创新实验区。

中山大学天文学科面向世界学术前沿和国家战略需求,组建高水平教学和科研团队,致力于发展成为世界一流的天文研究中心和天文人才培养基地。2020年,经相关部门批准,分别设立天琴前沿科学中心、国家航天局引力波研究中心和中国空间站工程巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心。这些研究平台的设立有利于师生利用我国自主研制的天文设备取得世界级成果。天文学科注重专业基础、实践能力和综合素质的培养,使学生牢固掌握基础知识,具有宽广的适应能力与面向未来的创新能力,培养兼具天文学、物理学和空间科学背景的专业技术人才,目前每年大约培养本科生20人、硕士研究生30余人、博士研究生15人。

天文团队介绍

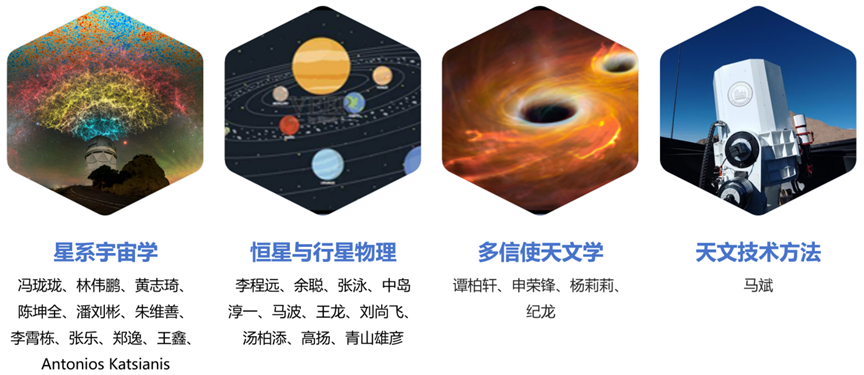

星系宇宙学

团队研究领域涵盖了早期宇宙学、宇宙学模型研究、宇宙微波背景辐射、大尺度结构和星系的形成与演化、原初黑洞、原初引力波等;致力于探究暗能量和暗物质本质,理解宇宙网的性质与形成机制,研究暗物质晕中的星系的形成与并合、星系中的气体循环过程和恒星形成与抑制机制、星系与其中央黑洞的共同演化、宇宙黎明与再电离时期的物理演化机制以及低红移中性氢演化等。

团组研究手段丰富,除了基础理论研究,还积极开展大尺度结构和星系形成的数值模拟和大尺度结构统计分析研究,参加了国内的微波背景探测计划AIiCPT、中国空间站工程巡天望远镜星系巡天项目和FAST、天籁等射电大尺度结构巡天项目,以及SKA、Planck、CHIME、DES等国际合作项目。

恒星与行星物理

恒星与行星是天文研究的重要前沿领域,研究内容包含了恒星及其所在星系的形成与演化的物理机制、行星系统的动力学演化规律,以及两者间复杂的相互作用。

团队通过利用地面和空间望远镜的测光与光谱数据进行观测研究、并综合利用数值模拟和理论分析等手段研究系外行星系统动力学、原行星盘、行星内部结构、行星大气,以及银河系和近邻星系中恒星系统的化学和动力学演化等。

团队成员在测光数据处理、光谱反演和数值算法开发等领域具有深厚积累,团队主导自主开发了高精度多体数值模拟算法,并参与了中国空间站巡天望远镜、郭守敬望远镜、地球2.0计划、天邻计划、近邻宜居行星计划、FAST、以及SKA等国际合作项目。

多信使天文学

多信使天文是当前物理与天文学科的前沿领域之一,通过利用多种探测技术获得的来自宇宙的信使,即宇宙线、电磁辐射、中微子和引力波,来对极端天体现象以及相关的物理过程进行探索。

团队成员均为当前活跃在领域中的专家,对各个波段以及信使的探测方法和数据分析有比较深入的了解。

团队成员的研究对象包括了伽马射线暴、大质量黑洞潮汐瓦解恒星事件、双星系统等极端条件下的致密天体以及暂现源,研究内容包括对射电、光学、X射线、伽马射线等各个波段的观测与数据处理,物理模型和理论研究,高能伽马射线与中微子探测等几个方面。司时团队也积极参与到国内外的大型主流合作组中,如Insight-HXMT慧眼卫星中欧eXTP卫星,LHAASO,CTA,GRAND等并提出了百川(NEON)深海中微子项目。

天文技术方法

天文技术方法团队面向光学红外天文观测前沿和中微子探测,开展天文台址选择与评估、仪器设计研制与测试、自动观测技术、数据处理方法等方面的研究。

团队在南极冰穹A、青海冷湖等世界级天文台址建设并运行了南极红外双筒望远镜、80厘米红外望远镜,这两台望远镜是当前国内红外天文观测的主要设备。同时,团队在珠海凤凰山建设配有高色散光谱仪和多通道成像仪的1.2米光学望远镜,开发深海中微子探测器,在广东省内建设射电干涉阵列。

这些望远镜既为高能卫星发现的暂现源开展后随观测,也为国内外天文学家提供特定目标的长期观测服务,观测目标包括星系、类星体、褐矮星、变星、中子星、系外行星等。